風景に馴染む建物・ポンプ小屋

この時期の水田は緑色が鮮やかだ。

水田の脇には必ず存在するポンプ小屋。

素朴な建築物が好きであれば、こんな風景に立ち止まるのではないだろうか。

雨と風をしのぐという機能だけの建築物にはいつも変わらぬ魅力を感じる。

最も単純な形は片流れ屋根だ。

小屋の単純さとは全く異なった理由で、ZEHの普及と共に片流れ屋根の時代が来るだろう。(菅沼)

風景に馴染む建物

地元の店では手に入らなかった車乗り上げ用U字溝蓋を買いに、初めての道を走った。

いろいろな発見があったが、ここで車を停めた。

周りの草が刈り取られ、周囲の人から大切に扱われている感じがする。

偶然かもしれないが、勾配や軒の出に大工の美意識が出ているような気がする。(菅沼)

谷川岳・肩の小屋

先日行った谷川岳の頂上直下にある「肩の小屋」。

標高1900mの稜線上にこの小屋は建っている。

谷川岳は太平洋と日本海を分ける分水嶺であり、豪雪地帯である。

この小屋は冬季には雪に埋もれてしまうのだろう。

ギネスブックに載るほどの遭難死者を出している谷川岳は「魔の山」「死の山」などと呼ばれているが、この小屋にそんな印象はない。

休憩室内部はこんな感じである。

軸組造と2×材を組み合わせたような構造が分かる。

窓は、外側がアルミサッシ、内側が透明ガラス入り木製建具の2重窓である。

この写真を撮った時には雨が降っていて、建物の存在がありがたかった。(菅沼)

茂原駅前商店街1

昼前の茂原駅前商店街の様子。

明るく爽やかな午前の日差しと、人影の少ない商店街。

シャッターが続く。

新しい道路と、むき出しになった外壁。

この外壁は、明らかに道路の建設のために隣家が切り取られた跡である。

パラペットのある「看板建築」、ペントハウスの赤錆、青いカラートタンの外壁、コンクリートブロックの組積造、これらが一つにまとまっている。

2020年に予定されている建築基準法の改正で、「エコ」でない家は建てられなくなる。

このような建築物は、歴史を刻んだ文化遺産である。(菅沼)

羽目板の家

茂原の駅前にある商店街がシャッター通りになっているのは他の地方都市でも見かける様子と同じだが、よく見ると歴史を刻んだ面白い建物が発見できる。

これは商店街から一つ通りを外れたところにある建物。

現在は空き家になっているのか、外壁の一部がはがれ落ち、人の気配がない。

木製の外壁がいい感じに経年変化している。

プロポーションも良い。

近寄ってみると、木製の外壁は羽目板(おそらく杉)で作られていることが分かる。

羽目板は目透かしのある本実(ほんざね)加工がなされていて、実(さね)をタッカー留めする内装仕上げとは固定の仕方が異なり、フロアネイルや通常の鉄釘を正面から使用しているようだ。

それでも釘を抜いてしまうほどの変形を繰り返しているのが分かる。

外部に板を使う難しさがここにある。

木の経年変化に意匠的にも構造的にも上手く対応できているかどうかは、設計者の力量に直結している。(菅沼)

漁師の建物

片貝海岸近くで見た建物。

何の建物かは分からないが、「いいな」と感じる何かがある。

形や素材の質感がいいのだが、意図した造形ではないことが重要なのだと気が付く。

設計を仕事としながらこれは矛盾している感情である。

これについてはどこかで思考を停止させなくては日常が先へ進まない。

要は、こんな仕事をしたいのである。(菅沼)

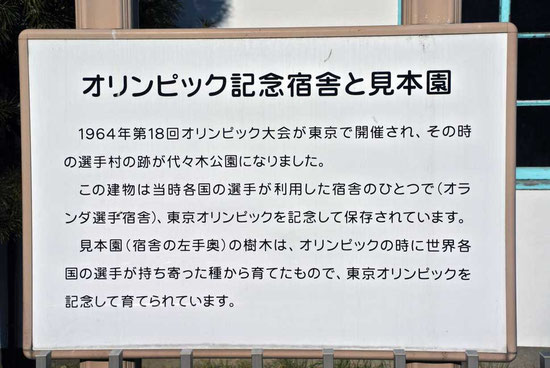

オリンピック選手村宿舎

代々木運動公園内には、1964年東京オリンピック開催時の選手宿舎が保存されている。

あの代々木第一体育館と同時期に建てられた選手村の宿舎である。

このころの建材と今のそれとで目立つ違いは、外部建具がアルミサッシではなく木製建具であること、屋根にはセメント瓦が載っていることなどであろう。

断熱材も全く入っていない可能性が高い。

ケラバの出は300mm程度である。

窓や小屋裏換気口の大きさや位置が整っていて、良いプロポーションである。

代々木公園は選手村だった。

垂木の先端は斜めにカットされており、軒先を薄く見せている。

建物の裏側にある上げ下げ窓。

バランサーは無いと思うが、ダブルハングなのだろうか。

モルタルの外壁がいい質感を出している。

低コストで最大の室内容積を生み出しつつ、プロポーションの整った形を実現している。

これは経済合理性を追求した木造建築物の普遍的な姿なのだろう。(菅沼)

ランドマーク

東京に住んでいた20代のころ、「太平洋を見よう」と思い付いて125ccの中古バイクで行き着いた先は、今思えばこの片貝海岸だった。住んでいるところからのアクセスが地図上で一番近い場所に見えたからだった。

その時に「九十九里浜に着いた」と実感したのは、この「パチンコ片貝ホール」のネオンサイン塔を見た時だった。

パチンコには全く興味がないのだが、ここは今でも九十九里浜のランドマークとして私の記憶に残っている。(菅沼)

片貝漁港の建造物

九十九里浜沿いに走る県道の片貝漁港付近で見つけた建造物。

これは午後4時頃の太陽光を受けているコンクリートの塊である。

この素っ気なさに感動せずにはいられない。

むき出しのラーメン構造と、高度を稼ぐためだけの階段。

窓がほとんど無い壁。

自意識の強い建築物とは違う魅力がここにはある。

(あるいは単なる私の「構造体萌え」。)(菅沼)

風景になじむ建物

近所のコンビニで一服した時に、そこの駐車場の柵越しに見えた神社。

木造建築物の外観印象を決める寸法要素は、大きさが決められた平面に対しての軒高・軒の出・屋根勾配である。

住宅であれば、窓などの開口部の位置が、特に軒先との高さ関係で重要になる。

細かいところでは、軒先そのものの寸法も重要だ。

そこを少しでも他人にいじられると、もう自分の設計ではないような気がする。

素朴な建物ほど、意図した寸法が必要になる。(菅沼)